生活支援コーディネーターはなぜ始まった?

生活支援コーディネーターは「介護保険制度」からはじまりました。

このため、対象となる主語はいつも「高齢者」です。

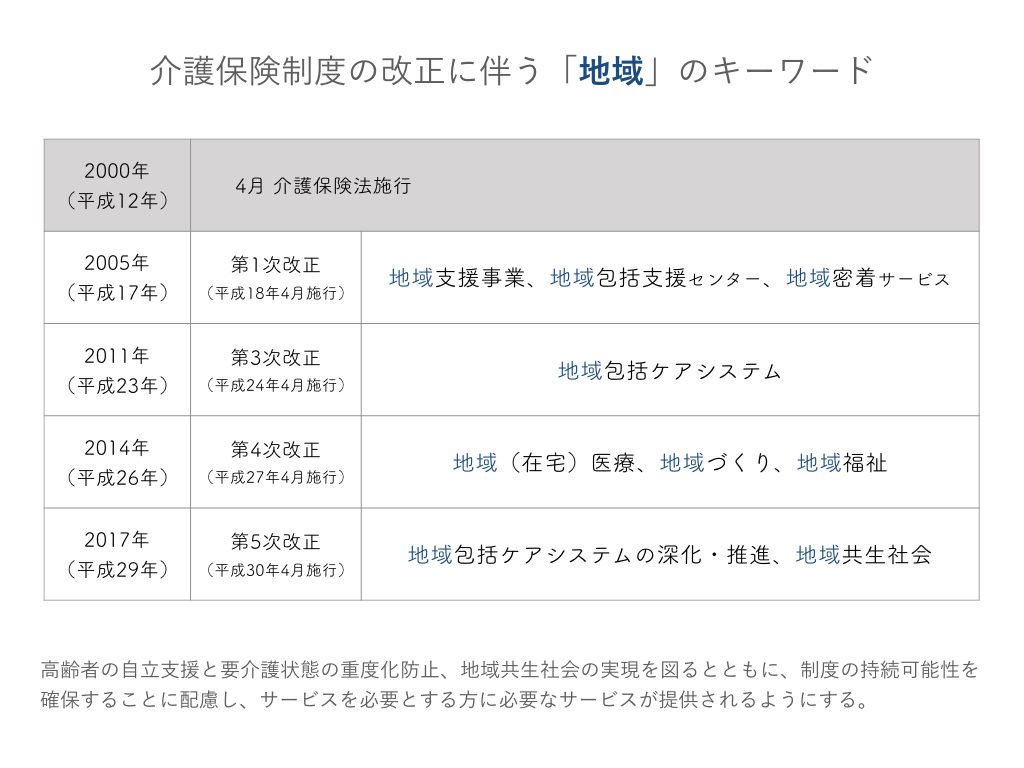

2000(平成12)年に始まった介護保険制度ですが、これまでに5回の改正が行われてきました。

第1次改正(2005年:平成17年)では、それまでになかった「地域」の視点が導入され、その後も介護保険制度の中では「地域」の視点が改正とともに常にアップデートされてきています。

参考先:介護保険制度の概要(厚生労働省)(平成31年4月14日アクセス)

実はこれまでに、介護保険サービスであるデイサービスへ通うこと、ヘルパーが家に来ることなどのサービスを利用することで、地域とのつながり(地域の友人と過ごす時間、コミュニケーション機会など)が途切れたり、消失してしまうことも起きてしまいました。

もちろん、介護保険サービスの利用が必要な方が、サービスを利用することに何の問題もありません。

ただ、その方が生活する「地域」でのつながりが弱体化してしまえば、サービスを利用していない大半の時間(人生)はどうなるでしょうか。

きっと、寂しいと思います。

自分が暮らす地域で「生きがい」がなくなっていくと思います。

その地域(生活する場)で、自分自身が健康に、そして介護予防に努めることなんて出来ないと思います。

だからこそ、介護保険サービスの存続と並行して、生活(人生)の基盤となる「地域」でのつながり・地域づくりを大切にしましょう、ということになっているのです。

そこで、第4次改正(2014年:平成26年)では「地域(在宅)医療」「地域づくり」「地域福祉」のキーワードが示され、「生活支援体制整備事業」という事業が創設されました。

この事業の中で出てきた役割が「生活支援コーディネーター」と「協議体」です。

そして、2018(平成30)年度からは、すべての市町村でこの「生活支援体制整備事業」を展開するになりました。これらが、生活支援コーディネーターがはじまった背景になります。

2019.4.16.Tue スギウラトオル